はじめに

デザインスプリントを現場に導入しようとすると、こんな場面によく出くわします。

「長期目標とかユーザー課題とか、そんな抽象的な話はいいから、まず売上を上げるアイデアを出そう!」

この“せっかちな参加者”がチームの中心人物やプロダクトオーナー(PO)である場合、

抽象的な議論の重要性を理解してもらうのは容易ではありません。

しかし、既にアイデアが存在する状況では、

いきなり抽象化に入るよりも、「今あるアイデアをリバース(逆算)で検証する」方が、

実践的で受け入れられやすいアプローチになります。

そこでこの記事では、既存アイデアを出発点にした

「リバース・デザインスプリント」 という手法を紹介します。

1. 通常のデザインスプリントの課題

一般的なデザインスプリントでは、最初の1〜2日を使って

- 長期目標の設定

- スプリントクエスチョンの定義

- ユーザー課題の特定

といった「抽象化フェーズ」を重視します。

しかし、現場では次のような反応が起きがちです。

「そんなの考えてる時間がない」

「アイデアはもうあるんだから、試したほうが早い」

結果、目的が曖昧なままアイデア検討に突入し、実装→疲弊→迷走となるケースが多い。

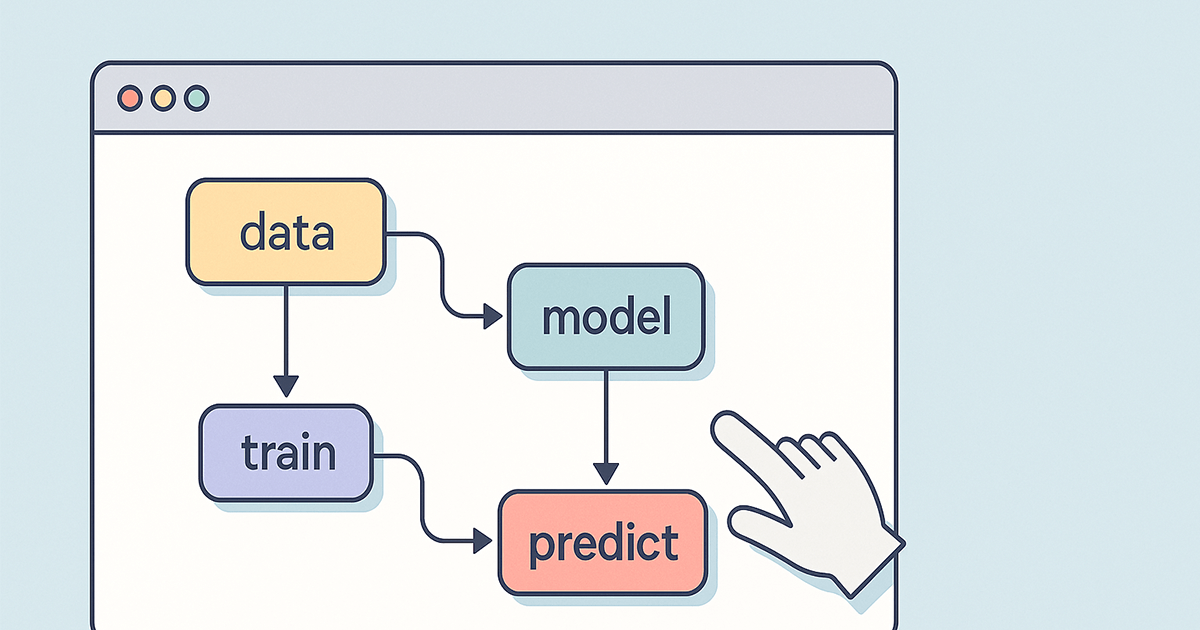

2. リバース・デザインスプリントとは?

リバース・デザインスプリント(Reverse Design Sprint)とは、

「既に存在するアイデアや取り組み」から出発し、

その裏付けを仮説・検証で補完していくプロセスです。

| 比較項目 | 通常スプリント | リバーススプリント |

|---|---|---|

| 出発点 | 課題定義 | 既存アイデア |

| 目的 | 新しいアイデアの創出 | 現行アイデアの妥当性検証 |

| 思考順序 | 抽象 → 具体 | 具体 → 抽象 → 再具体化 |

| モチベーション設計 | 理論重視 | 現場重視・納得感重視 |

この手法は、アイデア志向が強い参加者を敵に回さず、実証思考に誘導する点で特に効果的です。

3. 進め方の6ステップ

Step1. 現行アイデアの棚卸し

まずはチームや事業者がすでに持っている施策・構想をすべて書き出します。

- 商品・サービス案

- 販売チャネル

- 顧客層の想定

- 現場で感じている「手応え」や「違和感」

👉 ゴールは「今どんな仮説で動いているか」を見える化すること。

Step2. 仮説の抽出

それぞれのアイデアについて、「なぜそう思うのか?」「誰に刺さっているのか?」を質問し、

暗黙の前提を言語化します。

例:

- 「〇〇が売れると思った理由は?」

- 「どんなお客さんが特に喜んでいた?」

Step3. リーンキャンバス化

抽出した仮説を、リーンキャンバスのフレームに落とし込みます。

特に「課題」「価値提案」「顧客セグメント」「チャネル」の4要素にフォーカス。

現時点では粗くても構いません。“見える化”が目的です。

Step4. ユーザテスト/実地観察

既にある顧客との接点を活かし、仮説の裏を取ります。

たとえば:

- 常連客へのインタビュー

- 試食・試作品のフィードバック

- SNSでのアンケート

- 店頭での購入理由ヒアリング

これにより、「何が本当に価値を生んでいるのか」を検証できます。

Step5. 検証結果をもとに再定義

得られた発見をもとに、リーンキャンバスを更新します。

アイデアが正しかった場合は確信を深め、ズレていた場合は「課題→価値提案」を再設計します。

ここでようやく通常スプリントに近い「課題再定義」フェーズに入りますが、

参加者はすでにデータを見ているため、抽象的議論にも納得感を持てる状態になっています。

Step6. 改善スプリント(1〜3か月単位)

小規模な改善(メニュー変更、動線改善、SNS施策など)を実行し、

「時間」「売上」「満足度」などのKPIを定期モニタリング。

検証サイクルを定着させることで、

“感覚経営”から“実証経営”へのシフトが起こります。

4. ファシリテーターのコツ

リバーススプリントでは、理屈よりも体験を通じた気づきを重視します。

| シーン | 推奨する言葉がけ | 目的 |

|---|---|---|

| 参加者が具体論に走るとき | 「そのアイデア、実際に誰が一番喜んでいた?」 | 抽象化を“あとづけ”で促す |

| データをとりたがらないとき | 「せっかく作るから、時間も一緒に測ってみよう」 | 数値化の習慣化 |

| アイデアを否定されたと感じるとき | 「これは実験の“証拠集め”なんだよ」 | 批判ではなく学習であると示す |

5. まとめ

| 要点 | 内容 |

|---|---|

| 出発点 | 「今やっていること」から始める |

| 目的 | 仮説の裏付けをとり、思考の深度を上げる |

| 成果 | チームが“実験”の価値を体感的に理解する |

| ファシリの鍵 | 否定せず、観察とデータに導く |

🧩 用途まとめ

- 家族経営・個人商店・クラフト事業など「時間=命」型ビジネス

- 社内プロジェクトで「抽象的議論が苦手なメンバー」が多いチーム

- すでにアイデアが動いているスタートアップ初期段階

💬 最後に

「リバース・デザインスプリント」は、

“アイデアが先にある現場”にこそ効くデザインスプリントです。

抽象的な理論を教え込むよりも、

実験を通して「理論が必要になる瞬間」を体験してもらう。

その方が、組織や家庭でも、ずっと深く根付きます。